この記事は広告を含む場合があります。

詳しくは広告についてをご覧ください

星の流れる軌跡を写真に撮りたい!

夏なので「流星群が撮りたいな」と思い、星の撮り方について色々調べていたら、星の軌道が写っている写真をたくさん見かけました。

星の軌道の写真って、すごく幻想的で素敵ですよね?

素人には無理なんじゃないかと思っていましたが、思ったより簡単なステップで撮影することができました。

「これどうやって撮ってるの?」という状態でしたが、最近道具を入手してやっと撮影してみたので、そのやり方と使ったフリーソフトをまとめてご紹介していきたいと思います。

星の流れを撮るには比較明合成が必要!

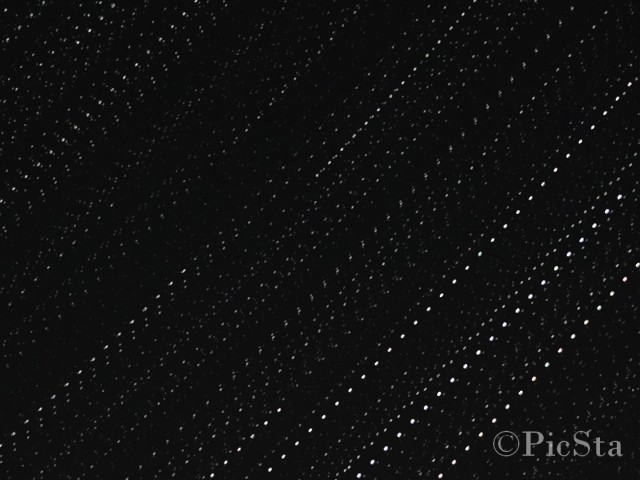

星の軌道が写っている写真をどんなふうに作るかというと、実はたくさんの写真を「比較明合成」して作っています。

比較明合成とは、コンポジット(合成)の種類で、複数の画像の明るい部分だけを合成していく方法のことです。

上のような写真を数百枚まとめて合成すると、下のような星の動きが写った写真ができあがります。

バンクーバーは飛行機が多く飛んでいるので、星の軌道だけじゃなく、飛行機の軌道も写っていますね。

必要なもの

タイマーレリーズ

お手持ちのカメラに「星空軌跡モード」などコンポジット撮影用のモードがあれば必要ないのですが、モードがない場合はタイマーレリーズが必要になります。

カメラのシャッターを遠隔操作できるレリーズに、タイマー機能が付いた「タイマーレリーズ」は、シャッターの秒数やインターバルの時間、連続撮影枚数などを指定することができます。

私は今回、下と同じロワジャパンの富士フィルム対応のタイマーレリーズを購入しました。

メーカーによって対応しているレリーズの種類も異なるので、メーカーに対応しているかしっかりチェックしてから購入されることをおすすめします。

私が購入したものは、シャッター時間・インターバル時間(シャッターとシャッターの間の時間)・連続撮影枚数を指定できるものだったので、撮影に十分だったのですが、もしかしたらタイマーレリーズによっては機能がないものもあるかもしれないので、できればこの3つの機能があるものの方が良いと思います。

三脚

星の撮影では、遅いシャッタースピードに設定する必要があるので、三脚が必須です。カメラを空に向けるので、重心がしっかりとしているものが良いと思います。

設定

手振れ補正をOFF

手持ちの時にONにしている手振れ補正は、三脚を使うのでOFFにしておきます。

ノイズリダクションをOFF

ノイズリダクションは、シャッター後、次の撮影ができるようになるまで時間がかかってしまうので、OFFに。

マニュアルで星にピントを合わせる

AFだとピント位置がころころ変わってしまう可能性があるので、マニュアルでフォーカスを調整します。一つの星を選んで、そこにピントが合うようにしておきます。

ISOは低めに

ノイズが入りにくいように、ISOはできるだけ低めに設定しておきます。

シャッタースピードは数秒~数十秒

シャッタースピードはISOとの兼ね合いで決めます。

星が線になるほど遅いシャッタースピードだと、合成したときに綺麗にならないので、星が点に写るように設定しましょう。。

15~30分以上は撮影する

星の軌道を出すには、星の位置が動くくらいの時間撮影することが必要になります。数時間単位で撮影すれば、長い星の軌道を写すことができます。

ちなみに、私が撮影したこの写真は、こんな設定で撮ってみました。

ISO800・シャッタースピード13秒・インターバル17秒・撮影枚数約300枚

開始時間の空の明るさや、星の動くスピードなどによっても変わってくるので、その日のコンディションに合わせて設定してみてください。

比較明合成ができるフリーソフト

比較明合成ができるフリーソフトを探したところ、2つ良さそうなものを見つけたので、それぞれで合成してみました。

出来上がりの色味が少し違うくらいで、使い方はどちらもとても簡単なので、気に入ったものを使用されると良いと思います。

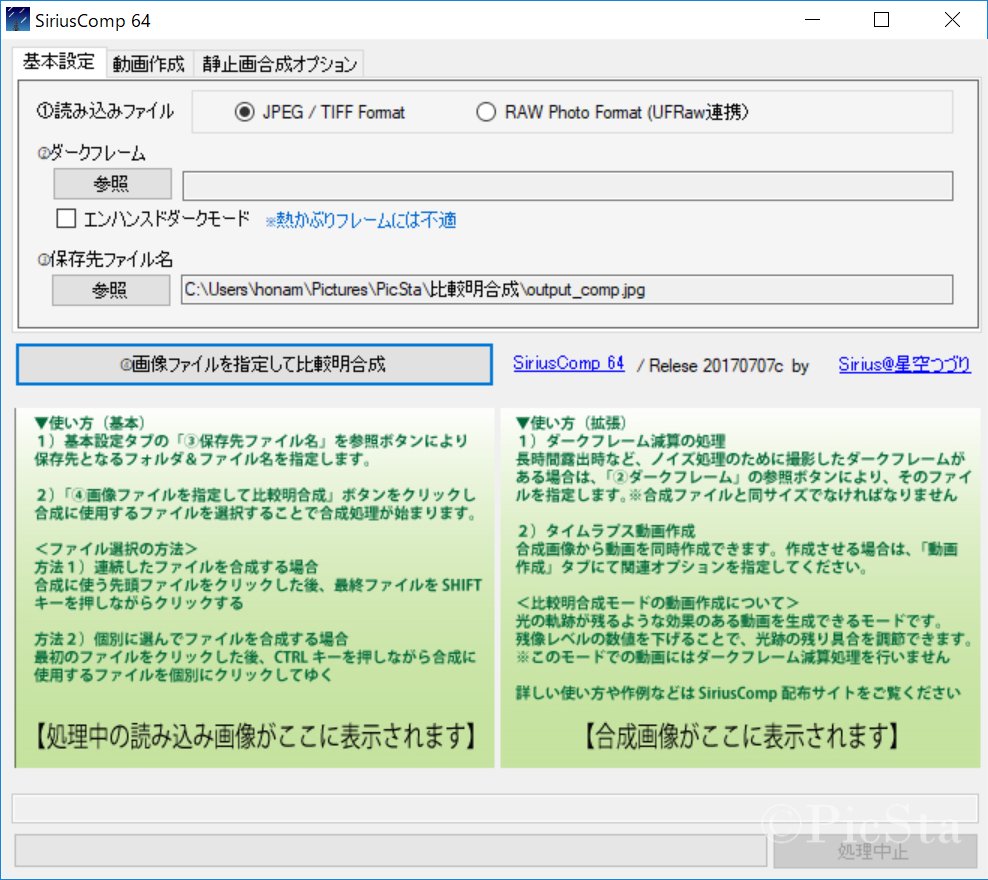

SiriusComp

SiriusCompは、フリーのRAW現像ソフト・UFRawからRAW形式の画像ファイルも読み込むことができるソフト。

私もUFRawをダウンロードしてみたのですが、パソコンのスペックが足りなかったからか、もしくはエラーだからか、なぜかUFRawを起動させることができず断念しました。

SiriusCompは、保存先ファイルと、合成したい画像ファイルを選ぶだけで簡単に比較明合成ができます。合成したい画像ファイルは1枚ずつ選択すると大変なので、使いたい画像を一つのフォルダにまとめて、Control+Aで全部選択すると楽です。

ノイズ除去のため、撮影の一番最後にボディキャップをして同じ設定の画像を作っておくと、合成の工程でノイズを除去してくれるようです。

ノイズ除去は今回試していないので、効果がわからなくてすみません。

実は記事にするためサイトの説明を読んでいて気付きました。。

JPGファイルでの合成語の仕上がりは、KikuchiMagickよりも少し青みがかったような印象です。

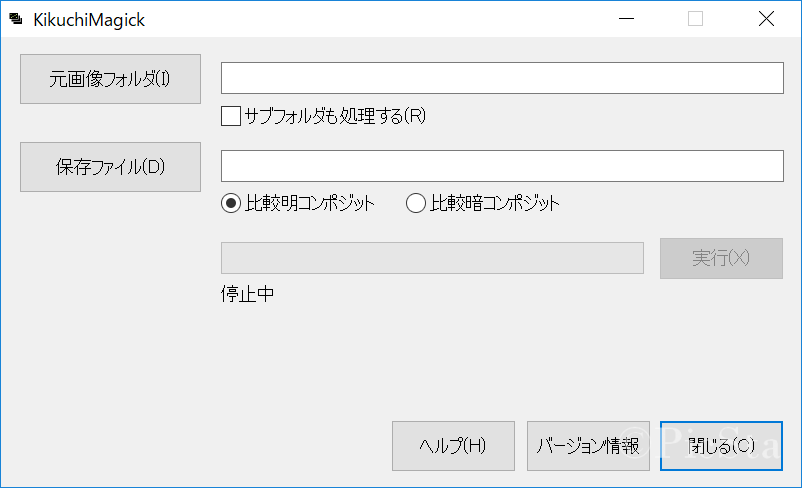

KikuchiMagick

KikuchiMagickは、比較明合成だけでなく、比較暗合成もできるソフト。

操作も簡単で、元画像フォルダと保存先を選択するだけでOKです。

なので、事前に比較明合成したい画像を一つのフォルダにまとめておくと、作業がスムーズに進みます。

比較暗合成はまだどんなものか分からないので、また使えるようになったら使って見たいと思います。

比較明合成の注意点

インターバルが長すぎると、点線に・・・

実はこの記事ができるまで、撮影を3回もしています。

一つの理由は、インターバルが長すぎて星が動いた動線が抜けてしまい、軌道がドットになってしまったこと。

上の写真の時は、シャッタースピード13秒、インターバル2分にしていました。

撮影時間を長くして、星の軌道を長くしたいなと思ったのが裏目に出る形に。。

アップにすると、はっきり点々になっているのが分かります。

先ほどから記事内に出てきているトップの画像も、実はアップでみると点々が・・・

シャッタースピード13秒、インターバル17秒でこんな感じなので、もう少しインターバルを短くした方が良いのかもしれません。

でも、画像処理のためにインターバルはシャッタースピードより長い方が良いとのことだったので、シャッタースピードを短くして露出を上げ、インターバルも短くするのが正解なのかも。

拡大しないとあまりわからない程度にはなったので、今回のところはこれでよしとしました。

寒い季節は結露に注意

今回撮影したのは夏だったのでそこまで心配はなかったのですが、季節によっては長時間の撮影中にカメラが結露してしまうことも。

カメラが冷えないようにしたり、レンズヒーターをつけたりすることも必要になるかもしれません。

私は夏ですが、夜露があった時のために、天井がある場所にカメラを設置し、ハンカチで全体を覆っておきました。

比較明合成におすすめの加工方法

ホワイトバランスを変える

比較明合成でかなり気に入った加工は、「色温度を変えること」。

青みがかった写真になるようにホワイトバランスを変えると、夜空の澄んだ空気感が出てきます。もっと幻想的にしたい場合は青を強く出しても良いと思うのですが、今回は自然な感じにしてみました。

明るい部分はフィルターで補正

この写真、家の玄関から撮っているので、玄関のライトが生垣に反射して左下が明るく写ってしまっています。

そこで、GIMPを使って左下をフィルターをかけたように暗く加工しました。

Photoshopなどでは簡単にできるのではないかなと思うので、明るく写ってしまった部分があれば、後で加工するのもおすすめです。

星の軌跡を自分で撮影

時間があれば、思ったよりも星の軌道を撮影することは簡単にできます。合成はさらにあっという間。

設定さえしっかりできれば撮影ができるので、夜露の心配が少ない夏の間に楽しむのも良いかもしれませんね。