この記事は広告を含む場合があります。

詳しくは広告についてをご覧ください

2018年7月31日に、火星が最接近して普段より大きく見えるそうです!

この大接近は実に15年ぶりという貴重な機会。・・・というわけで、火星の撮影方法を調べて試してみました!

15年ぶりに火星が大接近!!

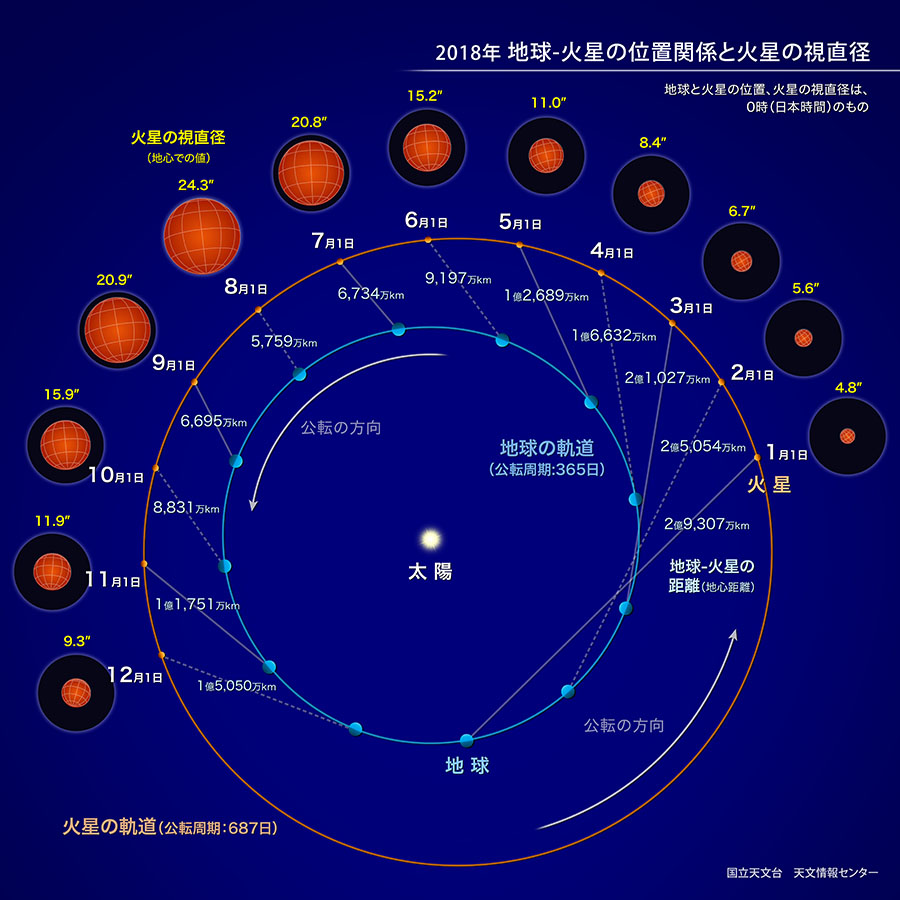

火星と地球の最接近は、2018年7月31日に起こります。このときの火星と地球の間の距離は5,759万キロメートル(注1)。これは、「大接近(注2)」とも呼ばれる近い距離での最接近となります。このころの火星はマイナス2.8等の明るさで輝き、視直径(注3)は24秒角を超えます。

2003年には、地球と火星が5,576万キロメートルまで接近し、大きな話題になりました。今回は、これには少しおよびませんが、6,000万キロメートルよりも近い距離での接近となるのは、2003年以来15年ぶりとなります。

前回火星が大接近したのは2003年。火星の軌道は真ん丸ではなく楕円なので、周期的に地球に最接近する際に、地球との距離が近いときと遠いときがあるそう。

今年の夏は2003年以来の”大接近”と呼ばれる、火星が明るく大きく観察できる年なんです!

火星を観察したい、撮影したいという方は、貴重なチャンスなので、ぜひ用意して楽しんでみてください♪

火星撮影におすすめの期間は秋まで

「大接近」と聞くと、その日や時刻ばかりを気にしてしまいがちです。しかし、火星の明るさは2018年6月下旬から9月上旬頃までマイナス2等を超え、観察しやすい時期が長く続きます。

2018年夏から秋にかけて、赤く明るく輝く火星を楽しみましょう。

一番火星に近づくのは、7月31日ですが、日食や月食と違って【1日しかない!】と焦る必要はありません。

実は、火星がよく見える時期は、2018年の夏~秋上旬ごろまで。

そう考えると結構ゆとりがありますよね。

観察したり撮影したりするのも、天気のいい日を選びながらゆったり楽しめそうです♪

火星撮影に必要なもの

火星を写真に収めるだけなら、最低限の機材でもOKです。

カメラ

コンデジでも一眼レフでもミラーレスでもOK。ただ、携帯のカメラでもOKですが、ズームやシャッタースピードの設定に限界があったりするかもしれないので、できればカメラの方がいいと思います。

三脚

火星撮影に不可欠なのが三脚。

暗い場所では長いシャッタースピードが必要なため、ブレを防ぐために三脚は絶対必要です。

どうしても三脚が用意できない場合は、火星にカメラを向けたとき、カメラをしっかり固定できる場所を前もって整えておきましょう。

あると便利なもの

火星を撮るときにあると便利なものも一緒にご紹介しておきます。

天体望遠鏡

綺麗に火星を撮影したいなら、持っておきたい天体望遠鏡。今回私は望遠鏡なしで撮影しましたが、「今後のために持っておきたいな」と思いました。

天体や空を撮影することの多い方は、持っておくといいかもしれませんね。

アタッチメントをつければ、スマホで撮影もできるようになっちゃいます♪

天体望遠鏡があれば、スマホで火星撮影ができるようになりますね!

望遠レンズ

「望遠鏡はないけど、できるだけ大きく撮りたい!」という時は、望遠レンズを使ってみましょう。

望遠レンズでも写せる大きさに限界はありますが、広角レンズよりは大きく写すことができます・・・!

火星の位置確認に使えるアプリ “Star Walk 2 Free”

天体の知識がゼロな私は、「火星ってどこを見れば見つけられるの?」「どんな特徴???」と、撮りたい火星を見つけるだけでも一苦労。

そんな私の仲間のような方におすすめしたいのが、”Star Walk 2”。

アプリ内の星を検索する機能で「火星」とサーチすれば・・・

こんな感じで、どこに火星があるのか一目でわかります。

方角も「北・東・南・西」など、画面内で表示してくれるので、どの方向を向けば探せるのかもわかりやすい。

右上のカメラのアイコンをタップすれば、リアルタイムでスマホのカメラに映った風景に、半透明のマップを重ねてくれます。

こちらは私が使ったときは精度に欠けていたのか少しズレてしまっていましたが、肉眼で星座の位置を確認しにくいときに活躍してくれそうです。

とにかく、今回はこのアプリのおかげで火星の位置と色がわかって、無事被写体を見つけることができました。

https://youtu.be/mNt1vTxqVuQ

30倍ズームのできるデジカメ(PowerShot SX700 HS)で火星を撮ってみた

火星撮影で最初に持ち出したのは、CanonのPowerShot SX700 HS。

光学30倍ズームにデジタル4倍ズームがあるので、合計120倍ズームできる計算で、一番火星を大きく写せそうだなと思ったので、初めに試してみました。

上の写真はズームなしの状態です。

月のななめ右下に小さく光って見えるのが火星。

もう少しズームして、月と火星がギリギリ入るくらいまで寄ってみました。

最大の120倍までズームしたのが上の写真。

なんとか写ってますが、ピントが合いにくく、クリアには写せませんでした。

暗い空のなかで、明るくない被写体だからか、ピントを合わせるのがすごく大変でした。

一応マニュアルフォーカスにしていたものの、毎回シャッター半押しでぼやっとしてしまう・・・の繰り返し。

フォーカスが合っていない時に撮ると、こんなぼんやりした光源が撮れちゃいます。(笑)

感想としては、コンデジでもここまで暗くて遠い場面で頑張れるんだ!!と感心しました。

大きくは撮れなくても、月と一緒に撮ったものは赤い星として「火星」と分かるものがしっかり写ったので、個人的にはわりと満足できました。

フルサイズカメラ+300mm望遠レンズとの比較

次に、ズームはPowerShot SX700 HSに及ばないながらも、センサーサイズと画素数で頑張れそうなSONY α7IIを持ち出してみました。

家にある望遠レンズの”SONY 望遠ズームレンズ 75-300mm F4.5-5.6”をつけて、望遠側の300mmで撮影しました。

上の写真のように、月に露出を合わせると火星が写らない・・・

そこで火星に露出を合わせると・・・

写ったけどちっちゃーーー!!!

月のななめ右下にぽつんとあるゴミみたいな小さい白いのが火星です。。

やっぱり、望遠レンズでは距離が全然足りないですね。

でも、月の写りはきれいだったので、α7IIでまたタイムラプスとか比較明合成とか夜空の撮影もしてみたいなと思いました!

ズームできないときは【切り取り】で代用!

上の写真で望遠ズームの実力がわかりましたが、実はそこで終わらずもうちょっと粘れる方法が!

大きめの画素数に設定しておけば、後から結構【切り取り】で必要な部分だけカットしちゃえば、被写体にぐぐっと寄ることができます!

限界はありますが、どれくらいまで寄れるのか試してみました。

SONY α7II+300mmズーム

こちらが先ほどの写真。元の画素数は4000×6000pxです。

これを600×480pxに切り取ってみると・・・

まだちっちゃいけど、かなり寄れてる!

火星がPowerShot SX700 HSの120倍ズームで撮ったのと同じくらいの大きさになりました。

X-A1+50mm (標準レンズ望遠側)

興味が出てきたので、X-A1でも試してみました。

こちらの元の画像は4896×3264px。

これを同じように、600×480pxにカットすると・・・

同じくらいになってる!!

今回はPowerShot SX700 HSを高画素数に設定することをすっかり忘れていて、元の画像が640×480pxだったので、PowerShot SX700 HSで撮った写真は切り取ると粗くなりすぎてしまい、カットすることができませんでした。

でも、ズームがなくてもここまで寄れるということが分かっただけでも、かなりいい実験だったかなと思います!

3つのカメラで撮った画像の比較はこちら。

| PowerShot SX700 HS+120倍ズーム | SONY α7II+300mmズーム | X-A1+50mm (標準レンズ望遠側) |

秋まで火星撮影を楽しみましょう♪

今回は「早く記事にしなきゃ!」と思って、前準備もあまりしないままの撮影だったので設定を忘れたり、直前にカードがエラーで読み取れなかったりとトラブルもありましたが、火星大接近は9月の上旬までまだまだ楽しめるので、今回の反省を踏まえつつまたトライしたいと思います!

望遠のズームしたときの写りやコンデジでの写りなどをまとめてみましたが、皆さんが観察・撮影する際の参考になれば幸いです。

なかなかない貴重な期間なので、ぜひ火星観察・撮影を楽しんでみてくださいね♪